2025.12.18手放せない毛布には理由がある|ママに知ってほしい子どもの心の成長

どうして子どもは毛布を離さないの?

わが家の娘には大事な「毛布」がありました。

クマのプーさんが付いた黄色とピンクの毛布。

彼女は寝るときはもちろん、起きているときにもいつも持ち歩いていました。別にふわふわの手触りでもなく、可愛いデザインでもないのに、その毛布が一番のお気に入りでした。

当時はあまり気にもとめなかったのですが、心理学を少し学んでみると、そこにはちゃんと理由があることがわかったんです。

ウィニコットが示した「移行対象」という考え方

イギリスの小児科医・心理学者

ドナルド・ウィニコットは、

この現象を**「移行対象(いこうたいしょう)」**と呼びました。

移行対象というのは

**母親(養育者)から少しずつ離れていく過程で、

その代わりとして子どもが安心を感じる“もの”**のこと。

たとえば

・いつも使っている毛布

・特定のぬいぐるみ

・タオルやハンカチ

「お母さんそのもの」ではないけれど、

お母さんと一緒にいるときの安心感を思い出させてくれる存在なんですって!

毛布を持ち歩くのは「甘え」ではない

いつも、いつも、毛布やぬいぐるみが手放せないと、

これは「甘え」なのかな?って思う方もいますよね?

でも、子どもは成長とともに、

-

お母さんは自分とは別の存在だ

-

いつもそばにいられるわけではない

ということに、少しずつ気づいていきます。

そのとき、心の中には生まれる不安やさみしさを慰めてくれるのが「毛布」や「ぬいぐるみ」なんです。

だから、

毛布を手放せない姿はわがままでも、依存でもありません。

それは

「自分で自分の心を落ち着かせようとしている姿」

つまり、少しずつ成長している姿とも言えます。

日本では「移行対象」が少ない?

実は研究では、

日本で移行対象がはっきり見られる子どもは約3割程度とされ、

欧米に比べると低い傾向があると言われています。

その理由のひとつとして考えられているのが、

日本の「添い寝」の習慣です。

日本では、

赤ちゃんや幼児が

親と同じ布団で眠ることが多いですよね。だから、

-

夜もそばに大人がいる

-

触れ合いの時間が長い

という環境が自然と多くの家庭にあるんです。

そのため子どもは、

母親(養育者)との一体感を、より長く実感しやすい。

つまり、

「安心を“もの”に移す必要が、比較的少ない」

とも考えられるのです。

どちらが良い・悪いではない

移行対象がある子も、ない子も、

どちらが正しいということではないそうです。

-

毛布やぬいぐるみに安心を預ける子

-

人との距離や関わりの中で安心を育てる子

どちらも、

その子なりの方法で

「世界は安全だ」と感じようとしているのです。

その毛布は、心の成長の証

もし、

子どもが何かを大切そうに握りしめていたら、

「この子は、これで自分を守っているんだな」

と、そっと見守ってみてくださいね。

わが家の娘は一人暮らしをしていますが、実家に帰ってくると

寝るときには、なんとなく近くにあの頃の毛布を置いています。

よく、ボロボロにならずに持ちこたえているな~と思いますが、いつか卒業する日は来るでしょうか?

2025.12.11“なんであの子、こんなに意地悪?” — その背景にあるかもしれないこと

子育ての中で、ふとこんな思いをしたことはありませんか?

「なんでうちの子、こんなに意地悪なことをするの?」

実は、生まれつき「意地悪な子」はほとんどいないと思うのです。

その言動の裏には、多くの場合「感情を表現できなかった」「表現しても受け止めてもらえなかった」「条件付きでしか愛情を感じられなかった」という経験が影響している可能性があるそうです。心理学っていろいろ勉強すると面白いですね~今日は「お子さんが意地悪になるかもしれない?!原因」をご紹介しましょう。

-

原因①:子どもの前で大人が人の悪口を言う

「○○ちゃんってわがままだよね」「あの人、無理だわ…」など。ドキっ!!!言っちゃってますよね?!わたしも子どもの前で言ったことあるな~でも、子どもはそれを聞いて、「誰かを下げれば自分が優位」「相手をけなせば安心できる」と学ぶかもしれないんだって!

-

原因②:子どもの感情を否定する/抑えさせる

「泣かないで」「怒っちゃダメ」などと感情を否定するような言葉は、「自分の気持ちはダメなもの」と子どもに伝えてしまうそうです。そして「どうせわかってもらえない」と感じた子どもは、心を閉ざし、自分の感じた痛みを他者にぶつけることでしか発散できなくなるかもしれないって・・・悲しすぎますよね。

-

原因③:条件付きの愛情

「いい子のときだけ褒める」「いい結果だったらごほうび」「ちゃんとできたら好き、できなかったら嫌い」――。子どもの出来具合で対応を変えると、子どもは「自分の価値=結果」でしかないと感じ、「認めてもらうために必死」になったり、「認めてもらうために誰かをこらしめるとかおとしめる」という思考が芽生える可能性がありそうです。

こうした土壌があると、子どもは「意地悪」「自己中心」「他者への共感のなさ」といった態度を身につけやすくなる可能性が高くなるそうです。

ベビーサインが育む “感情の受け止め・表現の土台”

ここで、言葉がまだ十分でない「おしゃべりできない時期」に、ベビーサインを取り入れてみる――。

なぜそれが意味を持つのか? 理由を説明しますね。

🔹 言葉を待たず、「伝えたい」をキャッチできる

実際に、ベビーサイン育児の経験者への調査では、

-

「赤ちゃんとの意思疎通ができている」

-

「何もわかっていないと思っていたけど、赤ちゃんは意思を持っていた」

-

「赤ちゃんが自発的に何かを伝えようとしていた」

と多くの保護者が感じているという報告があります。一般社団法人 日本ベビーサイン協会+ 1

つまり、言葉が出る前でも、赤ちゃんの「気持ち」「思い」をキャッチしてあげられる手段になる。

🔹 “自分の気持ちは通じる/通じた” という安心感が育つ

「伝えたい → 通じた → 受け止められた」という体験は、赤ちゃんにとって “自分は大切にされている/理解されている” という安心感や信頼感につながります。

この安心感は、将来、自分の気持ちを素直に表現したり、他者の気持ちに共感したりする土台になる可能性があります。たとえば、Robert W. ホワイト の「コンピテンス理論」が示すように、子どもに「できた」「通じた」という“成功体験”を与えることは、子どもの自己肯定感や主体性を育てるうえで重要なんですね。

観察力と共感力が高まり、「子どもを小さな人として見る」育児へ

ベビーサインを使おうとすると、自然と「子どもは今何を感じているだろう?」と、その表情・しぐさ・タイミングなどに意識が向きます。そして多くの保護者が、「ただ泣いたりぐずったりする存在」ではなく、「小さな人」として、子どもの考えや気持ちを受け止められるようになった――と語ってくれています。note(ノート)+ 1

こんな風に育てられた子どもは、自分の気持ちを大事にされ、他者の気持ちにも敏感な、“優しい心”の育ちやすい土壌を持つことができるのではないでしょうか?

「感情を受け止めてもらう/表現できる」育ちが、意地悪の芽を摘むかもしれない

以上をまとめると、ベビーサインには、

-

子どもの感情や思いを受け止める手段になる

-

子どもが「自分は大切にされている」「伝えたことがわかってもらえた」という安心感を得られる

-

子どもの自己肯定感や他者への共感力の基盤を育てる

-

言葉が育つ前から「感情を表現する力」を育てる

という可能性があります。

そうした育ちの土壌があれば、「意地悪」「他者をけなす/傷つける」「自分を守るために誰かを下げる」といった行動への道筋は、そもそも作りにくくなる。

つまり、「意地悪な子」に育てあげてしまう原因は、たいてい“環境”にある。

そして、ベビーサインは、子どもの心を 受け止めるとても有効なのではないか――私はそう考えています。

ただし…「100%安心」ではない。使い方と受け止め方が肝心

もちろん、ベビーサインは魔法ではありません。

たとえば、子どもの感情を受け止める態度なしに、ただサインだけを覚えさせても、本質的な「共感」「安心感」「信頼感」は育ちにくいでしょう。

――でも、言葉を待つ期間に「伝えたいのに伝えられない」「わかってもらえない」と子どもが感じる時間を少しでも減らせるなら。

それは、子どもの心の根っこに、「この世界には信頼できる存在」がいる――というベースを与えること。

そして、そのベースの上に育つのは、「人を信じ、他者を大切にする」という、人間として大切な感性なのではないでしょうか?

うん!やっぱりベビーサイン、すごい!

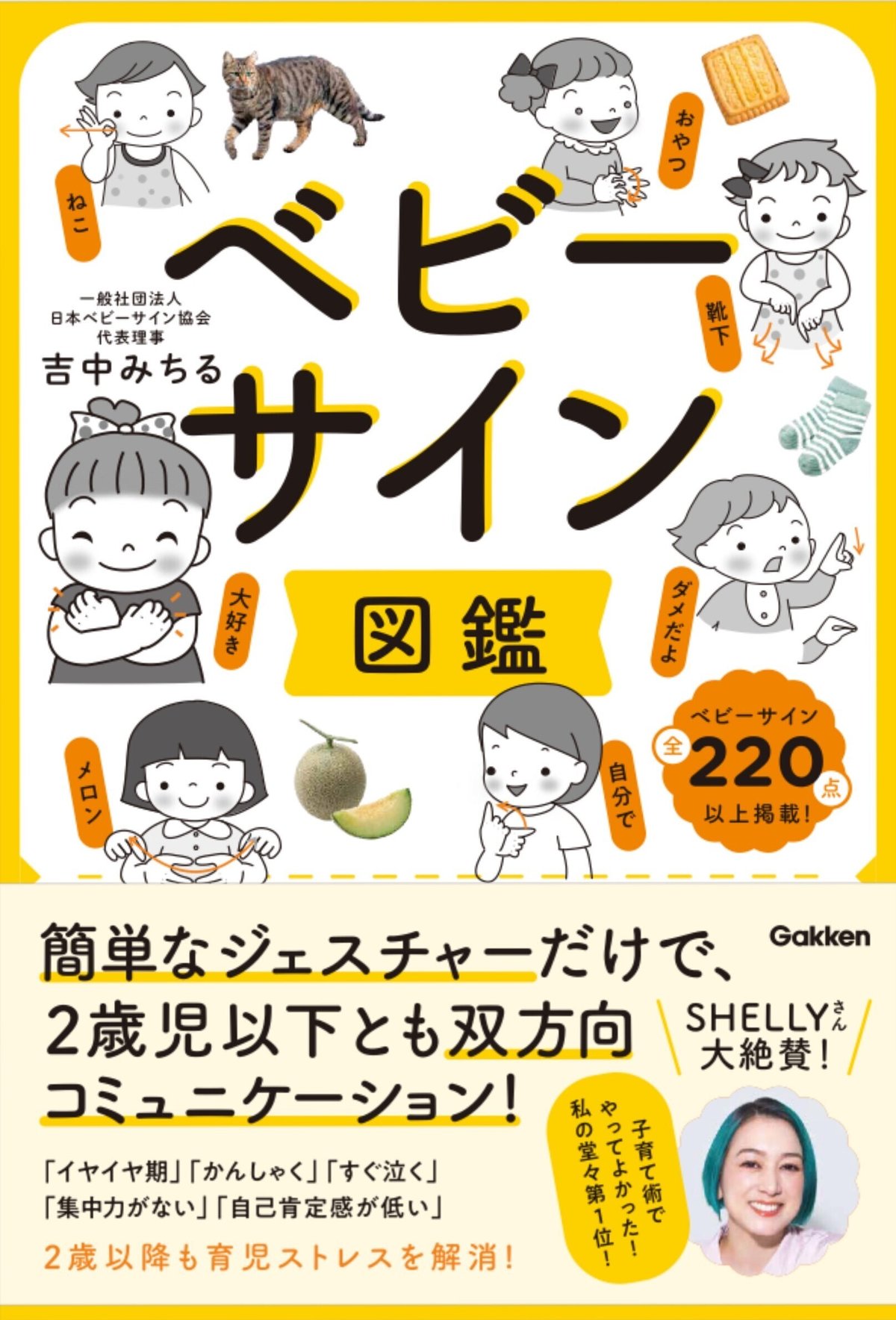

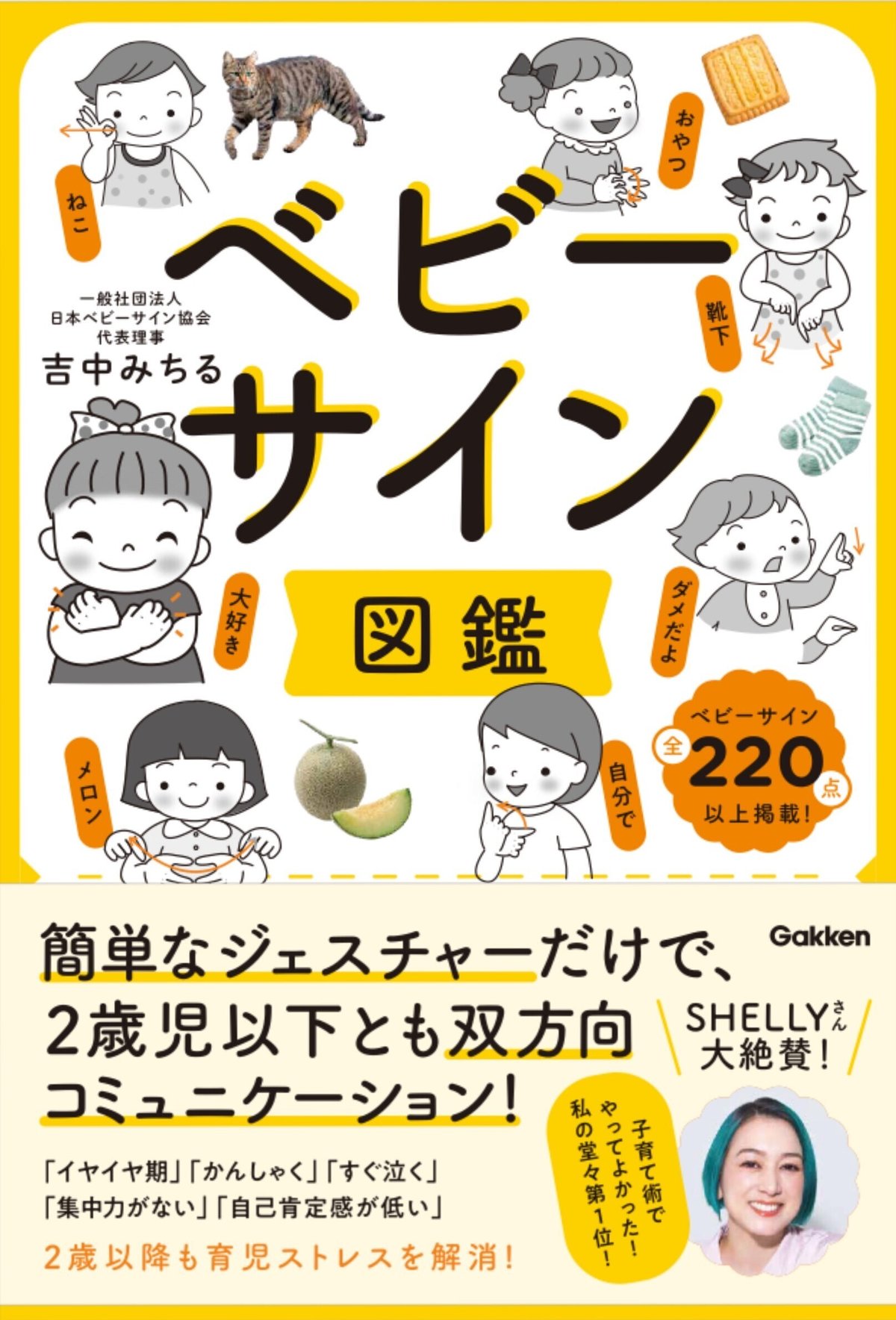

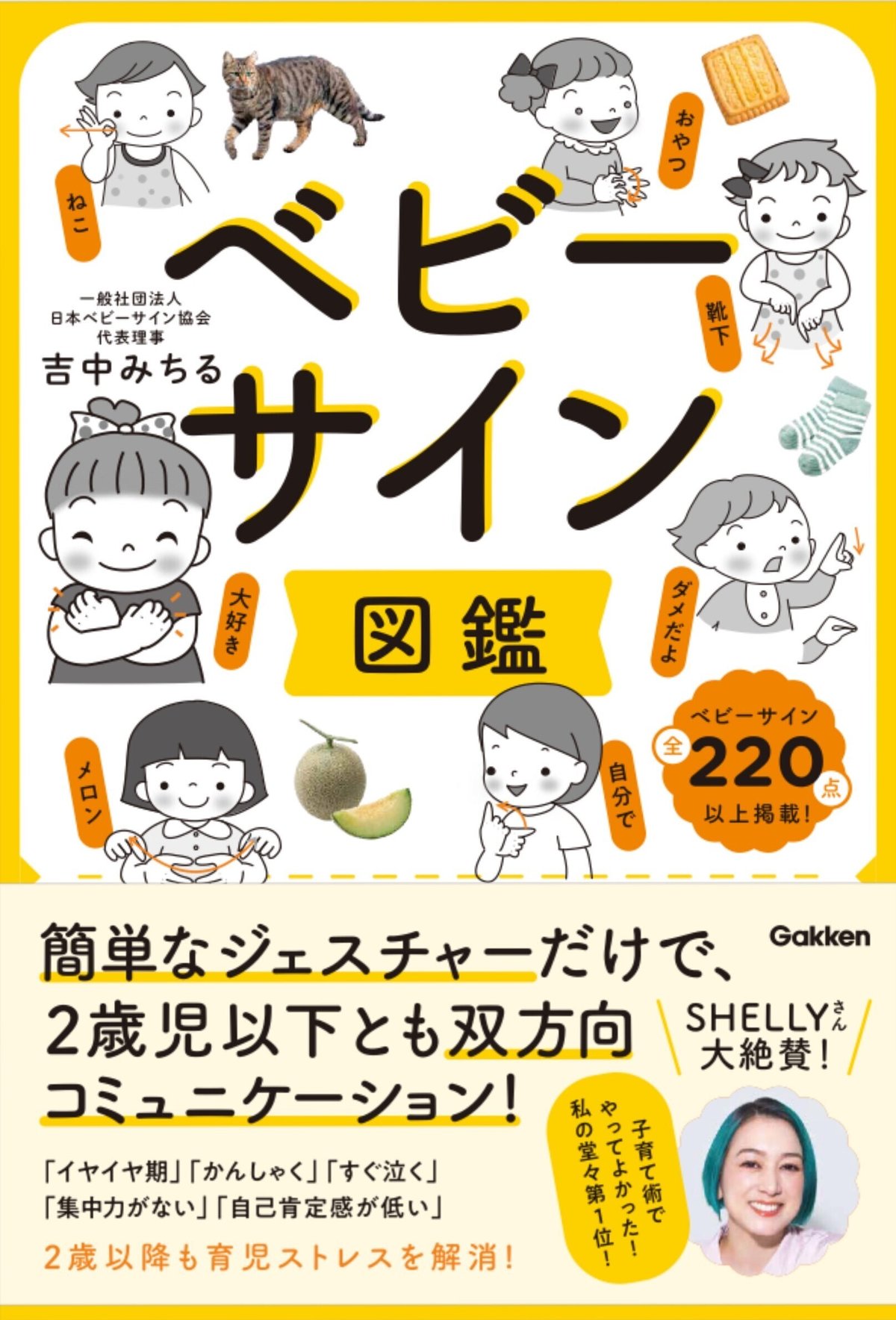

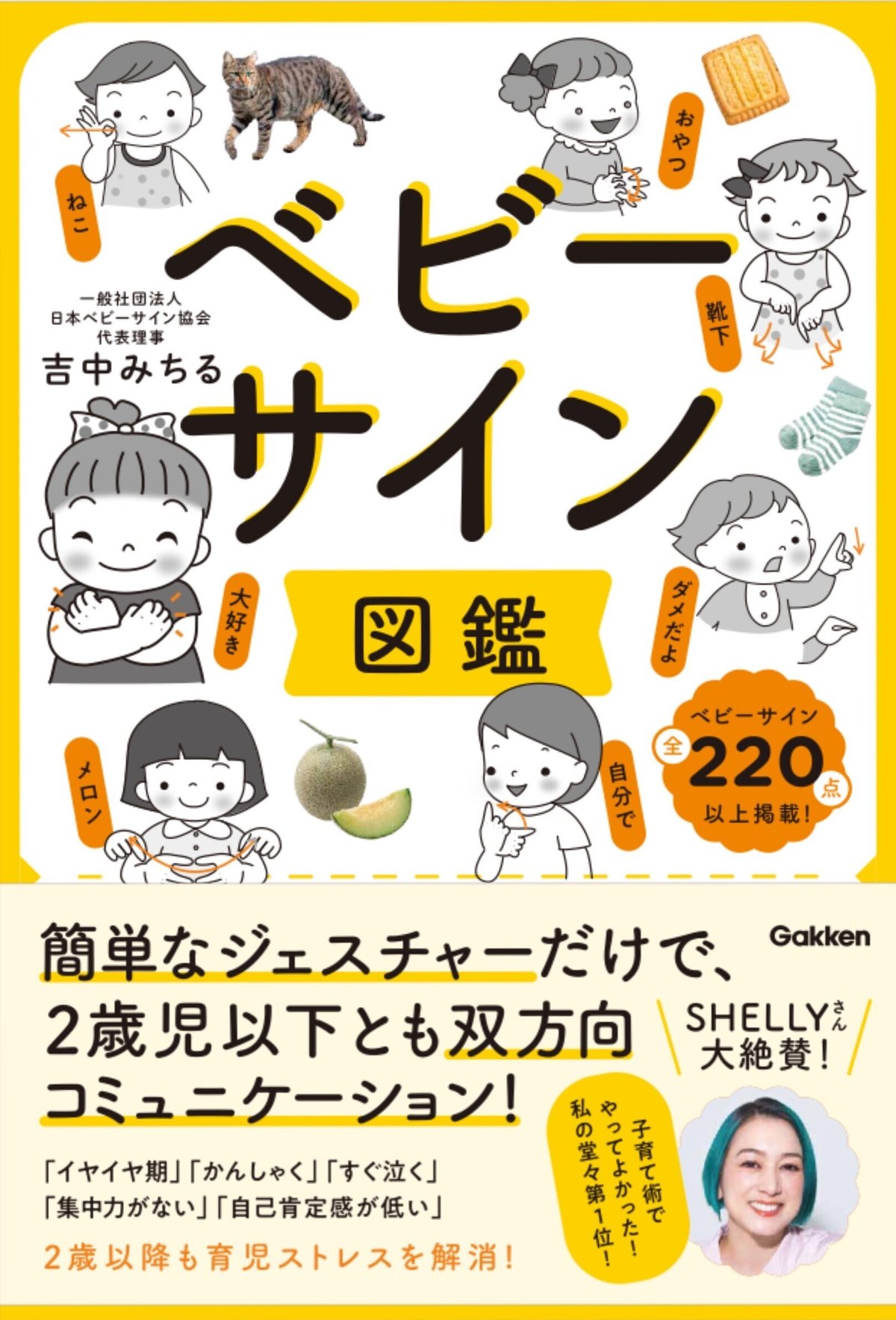

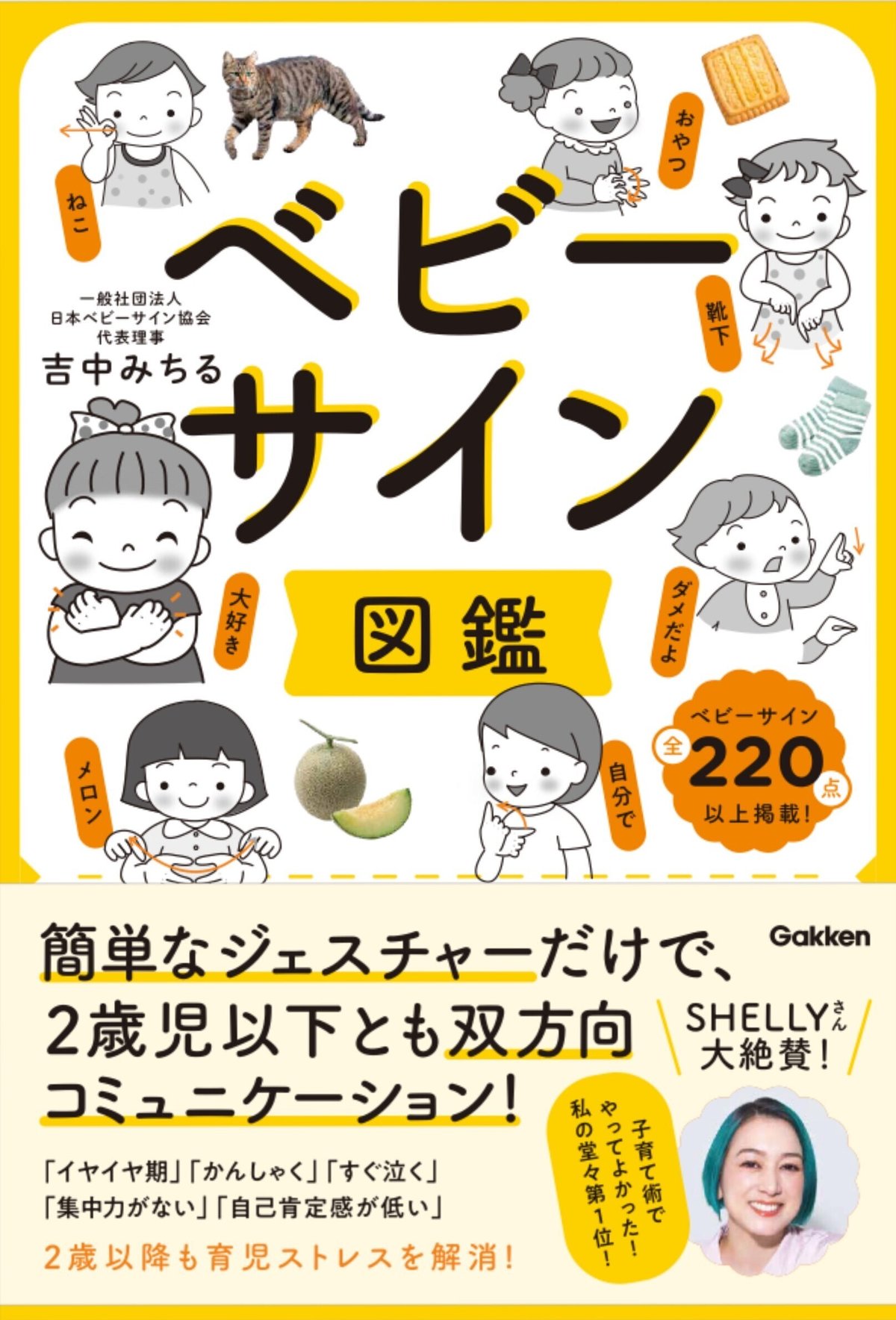

そんなベビーサインがぎゅっと詰まった拙著「ベビーサイン図鑑」はこちらから。

おわりに:ベビーサインは「言葉の前の共感と思いやりの種まき」

もし、あなたが「子どもの気持ちをちゃんと受け止めたい」「子どもに安心感を与えたい」「将来、相手を大切にできる子に育てたい」と思うなら、ベビーサインはとても有効な手段になると思います。

言葉を待つ前に、まず心を受け止める。

それは、子どもが “優しい心” を育むための、静かで確かな種まき。

「意地悪な子」なんて、生まれつきはいません。

育つ環境と、受け止め方次第。

そして、その受け止めの第一歩に、ベビーサインはきっと力になってくれる。

2025.12.08育児中の“ぼんやり脳”が、実は最強だった話

マミーブレインでも合格できる?— 産後ママたちがベビーサイン講師になるまでの、静かな強さの話

「最近、なんだか物忘れがひどい…」

「集中力が続かない」

「さっきの会話、なんだったっけ?」

妊娠・出産を経験した多くの女性が感じる“マミーブレイン”。

この言葉、私つい最近知ったんですけどね・・・

医学的にも、ホルモンの変化・睡眠不足・生活の激変によって一時的に認知機能が揺れやすいことがわかっているそうです。

でも、私は毎回思うんです。

■ それでも産後の女性は、驚くほど強い。

私は年に数回、ベビーサインの講師資格プログラムという資格取得プログラムを主催しています。これは、決してうけたら誰でも資格がもらえるというような「軽い講座」ではありません。はい、作った本人が言っているので確かです!

-

8日間、10:00〜14:00 の集中講座

-

3000字以上のレポート提出

-

デモレッスンの実技試験

-

ベビーサインの手の動き実演テスト

これらをすべてクリアして、ようやく資格が得られます。

(正直に言うと…これ、そこそこ大変です。)

でも、産後のママたちは、赤ちゃんを抱えながら、睡眠不足の中で、生活と学びをなんとか折り合いをつけながら…

みんな、乗り越えるんです。

課題のレポートも、デモレッスンも、テストも。

何かに導かれるように、静かで強い集中力を発揮する瞬間がある。

自分が産後だったら、こんなハードなことやりたいって思ったかな?といつも、参加している産後ママたちを尊敬のまなざしで見守ってしまいます。

■ マミーブレインは“弱さ”ではなく、再編の時期

マミーブレインは「産後ボケ」と言われがちだけれど、実は脳が“赤ちゃんを育てるモード”に再編されている時期なんです。

-

危険に対して敏感になる

-

泣き声の違いに気づける

-

共感性が高まる

-

赤ちゃんのサイン(非言語)に気づきやすくなる

こうした「育児に必要な能力」がぐっと伸びる時期でもあるんです。

だから、

産後のママたちはベビーサインを学ぶと、吸収がとても早いんじゃないか?!というのが、私の仮説です。

■ 赤ちゃんと一緒に学ぶ姿は、本当に誇りに値する

授業中、やっぱり集中して欲しいので、できるだけ誰か赤ちゃんを見てくれる人を手配する方が良いですよとはお伝えしますが、どうしてもママじゃないとダメって時には、赤ちゃんを抱っこしながら受講する。

おんぶしながらテキストを読み、授乳しながらグループワークにも参加する。

これって、ものすごいことなんです。誰にも褒められないけれど、確実に“人生の中でいちばん頑張っている時期”ですよね。

私が毎回言いたいのは、

「ママたちは、自分で思っているよりずっと強い」ということ。

そして、思うのです。きっとあなたにもできる。

ベビーサインの講師資格は、

「特別な人だけが取れる資格」ではありません。

むしろ、

赤ちゃんと向き合っている“今のあなた”だからこそ、得られる学びがある資格。

-

赤ちゃんの変化に敏感

-

よく観察できる

-

他のママの気持ちに寄り添える

-

赤ちゃんとやり取りする喜びを知っている

これら全部が、講師としての強力な資質になります。

■ 「マミーブレインだけど、大丈夫?」

そう思ったなら、こう伝えたい。

大丈夫。

むしろ、それがあなたの強さになります。

産後のママたちは、みんなその状態でスタートし、

みんな立派に合格していきます。

そして、その先には…

-

赤ちゃんとの時間がもっと愛しくなる毎日

-

他の家族のサポートができる喜び

-

自分の専門性を育てていく楽しさ

そんな未来が待っています。

■ もし心のどこかで「やってみたい」と思ったなら

その直感は、とても大切です。

ベビーサインの講師資格は、

あなたの子育てをしっかり支え、

あなた自身の人生を豊かにしてくれるはずです。

次に挑戦するのは、あなたの番かもしれません。

詳しくはこちら、ベビーサイン協会HPの講師育成プログラム詳細から。

2025.12.03一人目だからこそプレッシャー? 親の“期待”が子どもに与えること — 科学と、やさしい対処法

こどもを育てていると、特に一人目のときは「いい子に育てたい」「失敗させたくない」という気持ちが強くなりませんか?

実は私も、息子を育てる中で、「ベビーサイン協会の代表の子ども」ってどこかで見られてるんじゃないかって、気になっていた時期がありました。今日は、あの頃の自分が知ってたら良かったな~って事も含めながら、その“期待のかけ方”が、知らぬ間に子どもの心と脳に影響を与えることがある、という話を書いてみました。

1) 親の期待は“投影”になりやすい

心理学では、親が自分の願望や不安を子どもに重ねることを「投影(projection)」や家族システム理論での「family projection process」と表現します。

たとえば「お兄ちゃんなんだからしっかりしてね」「お姉ちゃんはもっと我慢できるでしょ」といった何気ない言葉も、子どもにとっては「期待に応えなければ愛されないかも」と感じるきっかけになるんですって。

2) 「期待が大きすぎる」と脳にも影響が出る — ストレスと学び

脳科学の視点では、子どもの脳は「安心感」があるときに前頭前皮質(考える力や自己コントロール)や海馬(記憶や学習)をよく働かせます。一方で、慢性的に強いストレス(高いコルチゾールなど)は、これらの領域の働きを妨げ、学びや挑戦を妨げることが示されているんです。つまり、プレッシャーや過度の期待は「学びに向かう気持ち」を萎えさせるリスクがあるんです。

実験やレビューでも、学習時のストレスは記憶の取得や柔軟な学習(新しいことを試す)を阻害することが報告されています。

3) 一人目(長子)には“達成志向”が出やすい — でもリスクも

多くの研究は、長子(firstborn)が幼少期〜学業面で有利になる傾向(親の注意が集中する、責任感が育つ)があることを示しています。一方で、完璧主義や不安傾向が出やすいという報告もあります。

つまり「一人目だから責任感が強い」「よくがんばる」一方で、「失敗が怖い」「完璧にやらなきゃという自己評価」が育ちやすい、という二面性があるそうです。(でも、わが家の場合はそうでもなかったな~というのが実感です。なんだかほわーんとした息子だったので・・・)

4) 「条件付きの愛」は自己肯定感を揺らす

親の愛情やほめ言葉が「成績が良ければ」「お手伝いできたら」と条件付きで与えられると、子どもは「自分は条件を満たしたときだけ価値がある」と感じやすくなります。心理学ではこれを「親の条件付け(parental conditional regard)」と呼び、自己評価の揺らぎややる気の低下、完璧主義との結びつきが示されています。

5) じゃあ、親はどうすればいい?

ここからは具体的でやさしい対処法です。どれも「親が変わらなきゃ」と自分を責めるためのものではなく、日々の接し方で子どもが安心して挑戦できる環境をつくるためのアイデアです。それがしいては自立した手のかからない子になると私は思います。

・成果より「過程(がんばり)」をほめる

「できたね!」だけでなく「最後まで試してみたね」「考えたね」と過程を言葉にする。そうすると子どもは「失敗しても次がある」と感じやすくなります。(← はい、これ、私はあまりできませんでした・・・反省。できたじゃん!やるじゃん!ってよく言ってた記憶が)

・条件付きの愛ではなく“条件なしの承認”を示す

失敗しても、期待した結果にならなくても、「どんなあなたも大好きだよ」というメッセージで具体的に伝えましょう。もーそんな事する子、嫌いって言いたくなる気持ちもわかるんだけど、それだと、子どもを否定してしまうことになるんですよね・・・

・小さな安心体験を積み重ねる

アイコンタクト、語りかけ、スキンシップ(抱っこや歌、ふれあい遊びなど)は「安全基地」を作ります。安心の積み重ねが、前頭前皮質や海馬の健やかな発達を支えます。

・ベビーサインは「期待をかけずに/つながる」ためのシンプルな道具

ベビーサインは、言葉を待つあいだのコミュニケーションツールです。たとえば…

-

「できた!」「できなかった!」の代わりに、今見ているものや感じていることを共有することで安心が伝わる。

-

ベビーサインを通して、子どもの興味関心に気づくことができるので、親の期待を押しつけることを避けられる。

こうした小さなやり取りは、子どもに「伝えても受け止めてもらえる」という安心を育て、条件付きの承認(=やったら褒める/やらなかったら愛情が下がる)を避けるのに役立ちます。日々のかかわりを“言葉+手の動き”で豊かにする手段として、ベビーサインは親子の“安心の橋渡し”になります。

6) 親が自分の期待に気づくためのワンポイント

-

「その期待は私のもの? 子どものためのもの?」と自問してみる。

-

感情が高ぶったとき、まず深呼吸してから話す。

-

「失敗しても大丈夫」を日常の中で繰り返して伝える(親自身も子どもの前で失敗してOK)。

以上、いかがでしたでしょうか?わが子たちはもう大きくなってしまったので、今更後悔もありませんが、今子育て中の方に何か学びがあると嬉しいです。

ベビーサインに興味を持ってくださったらこちら「ベビーサイン図鑑」をどうぞ。

2025.12.01臨床心理士が語る“ベビーサインが子どもの心を守る理由”──エリクソンの発達理論から考える

子どもの“心の土台づくり”、何から始めたらいいの?

「ベビーサイン図鑑」Gakken の購入者特典ダウンロードコラム=臨床心理士でベビーサイン講師である山本水香先生のコラムから、一部抜粋で以下お届けします。

子どもには「幸せに、心穏やかに育ってほしい」。

これはすべての親の願いですよね。

けれど、今の日本の子どもたちは、決してラクではない環境に置かれています。

文部科学省の調査(令和5年度)では、小・中学校の不登校児童生徒数は過去最多。中学生の6.7%、小学生でも2.1%が学校に行けない状態にあると報告されています。

「どうすれば、子どもの心は安定して育つの?」

そのヒントを、アメリカの発達心理学者エリク・エリクソンの“ライフサイクル論”から見てみましょう。

エリクソンが示した「人生の最初の3ステージ」

エリクソンは人生を8つのステージに区切り、それぞれに“発達課題”があると考えました。

そして、課題がクリアされるたび、心はしなやかさと強さを獲得していくというものです。

● 第1段階:乳児期(0〜1歳半)

発達課題:基本的信頼感

● 第2段階:幼児前期(1歳半〜3歳)

発達課題:自律性

● 第3段階:幼児後期(3〜5歳)

発達課題:積極性

(詳しくはコラムをご覧ください)

これらを一段ずつ積み上げることで、のちの人生でつまずいても、助けを求める力・立ち上がる力が育っていくのです。

ベビーサインは、この“心の土台づくり”をサポートする

では、親は具体的に何をすればいいのでしょうか?

実は、答えはとてもシンプルです。

「赤ちゃんとしっかり関わること」

でも、分かっていてもそれって具体的にどうしたら良いのか難しい。

そんなときこそベビーサインが役立ちます。

● ① アイコンタクト+尊重

ベビーサインは、赤ちゃんと向き合う時間を自然と増やします。

「あなたのことを大切に思っているよ」というメッセージは、

基本的信頼感 を育てる最強のコミュニケーションです。

● ② 赤ちゃんを信じて“待つ”時間

サインが返ってこなくても待つ経験は、

赤ちゃんが「伝わるまで頑張ってみる」力につながり、

自律性 を育てます。

● ③ コミュニケーションの楽しさ

ベビーサインで意思疎通ができると、

「言いたい!伝えたい!」「やってみたい!」がどんどん増えます。

これはまさに 積極性 の芽が育っている証拠です。

ベビーサインは、今だけではなく“未来の心”を育てる

赤ちゃんとの毎日を、未来につながる“心の土台づくり”の時間に。

そのためのヒントをたっぷり詰め込んだ

『ベビーサイン図鑑』(Gakken)そんな想いで作った一冊です。

赤ちゃんの心に寄り添う時間が、

あなたの育児をもっとあたたかいものにしてくれますように。

2025.11.28対人スキルが価値を上げる時代へ。デミングの研究とベビーサインの関係

世界の研究が示す「これから伸びるのは人間らしい力」

● 過去30年間で“社会的スキルが必要な仕事”は約12ポイント増えた

ハーバード大学の David Deming(デヴィッド・デミング) の有名な研究(2017)では、1980〜2012年の間で対人コミュニケーションが必要な仕事の割合が “約12%ポイント”増加したことが報告されています。

つまり、機械やAIに置き換えられない「人と関わる力」が、これからますます価値を持つということ!

● AI時代の求人では「人間らしいスキル」がさらに重要に

さらに2024年・2025年の新しい分析では、

-

チームワーク

-

レジリエンス(折れない心)

-

人との対話力

-

問題を自分で見つける力

などの「AIと補完し合うスキル」が、AI関連の職種以外でも賃金プレミアムが上昇していると明らかになっています。

● OECD(国際機関)も明確に

OECDの2023年〜2024年の報告書でも、

AI・デジタル時代ほど、社会性・感情調整・自己管理といったスキルが重要になる

と強調されています。

難しい話に聞こえる? でも、これ、子育てに直結してるんですよ!

ここまで読んで、そんな先の話、まだ関係ないわと思ったかもしれません。

でも本質はひとつ。

AIでは代替できない“人間らしい力”が、これから未来を生き抜く子どもを支えてくれる!

この“人間らしい力”こそが、

-

気持ちを伝える力

-

相手を理解する力

-

自己肯定感

-

意欲や集中力

など、まとめて 非認知力 と呼ばれるものです。

そして――

非認知力は、乳幼児期の家庭での関わりがいちばん伸ばしやすい。

これは多くの研究が示している事実でなんです。

じゃあ、家庭で何をすればいい?

→ それは、ベビーサイン!非認知力の土台づくりにピッタリなんです。

ベビーサインは「早く言葉を話させるためのテクニック」ではありません。

もっと深い、長期的な価値があります。

● 1. 自分の気持ちを“伝えられる”成功体験

言葉がまだ出ない時期でも、自分の気持ちを手で表現できる唯一の方法がベビーサイン。周りの大人に察してもらうのではなく、自分で伝える!この経験は自己効力感(できた!)につながります。

● 2. ママ・パパがすぐ反応してくれる=安心感の土台

泣いても愚図っても伝わらない・・・ではなく、ベビーサインは「伝えたら伝わった!」という双方向のコミュニケーション。これは愛着形成を豊かにし、情緒の安定につながります。

● 3. 共同注意(同じものを見る力)を育てる

デミングの研究が示す“人との関わりの力”の基盤は、乳児期の「共同注意」。ベビーサインを使うと、自然にこの力が育ちます。(ベビーサインをしている子は共同注意エピソードが多いという研究結果もあり!)

● 4. 親子のやりとりが増える=非認知力が爆発的に増える

非認知力は、会話・まなざし・やりとりの中で伸びます。

ベビーサインは、その回数を驚くほど増やしてくれます。

未来の社会を生きる子どもたちに必要なもの

AIがどんなに進化しても、人間らしい温かいコミュニケーションはなくなりません。むしろ、“人間としての力”を持っている人ほど価値が上がる時代

が来ています。

だからこそ、乳幼児期の今、親子でじっくり関わり、気持ちを伝え合う体験が一生の財産になる。

ベビーサインはまさにその入り口。あなたと赤ちゃんの毎日の中で、未来につながる力を育む方法です。

最後に

もし今、

「泣く理由がわからない…」

「もっと赤ちゃんと気持ちが通じたらいいのに」

と思っていたら、ベビーサインがその悩みを解決してくれますよ。

そしてベビーサインでのやり取りは同時に、

赤ちゃんの未来の力(非認知力)も育てている

という、とても価値ある時間になります。

ベビーサインの情報がぎゅっと詰まった1冊はこちら

2025.11.27幼児期に“お金以上に大切な投資”って?

― 母親が子どもと過ごす「時間」と「質」が、未来の力をつくる

子育ての情報を見ていると、つい「習いごと」「教材」「知育おもちゃ」など、“お金でできる投資”に目が向きがちですよね。もちろん、これらも子どもの経験を広げてくれます。

でも実は、幼児期にもっとも大きな影響を持つのは、親が子どもと過ごす「時間」と、その時間の「質」だと言われてるんですよ。

1. 乳幼児期は「発達のゴールデンタイム」

ノーベル賞経済学者ジェームズ・ヘックマンは、幼児期の親の関わりは、後の学力・社会性・自己肯定感に大きな影響を与えると示しています。(1つ前の記事参照)

さらに、幼児期の脳は1秒間に100万の神経回路がつながると言われ、「人とやりとりする経験」そのものが脳の土台を形づくる時期です。

だからこそ、目の前の子どもと向き合って過ごす時間が、長い目で見て「最大の投資」になるんです。

2. 母親の時間投資は、特に“幼い時期”に大きく効く

最近の統計では、幼児期(0〜5歳)の親子時間は以下のように報告されています(米国のデータ):

-

親が子どもと過ごす時間は 1日平均6.5時間

-

このうち、子どもに直接関わる時間(抱っこ、遊び、読み聞かせなど)は、母親で 約2.7時間/日、父親で 約1.6時間/日 (Bureau of Labor Statistics, 2022)

母親の関わりは子どもが低年齢のうちに多く、成長に伴い徐々に減る傾向があります。これは「幼い時期の関わりが特に発達に効く」という事実を裏づけています。

では、日本ではどうか?とデータを調べて見ると、未就学児のいる家庭では、仕事のある日の父親の育児・家事時間は10〜40分程度とびっくりするくらい短い。母親は平日でも2〜3時間ほど関わることが多く、父親との差は大きいという結果を見つける事ができました。(国立成育医療研究センターの調査)これは、働き方改革も必要だ!と言える数字ですよね。

3. じゃあ、どんな「時間」が子どもの力になるの?

研究では、単に長く一緒にいるよりも、質の高いやりとりが大切だと報告されています。そう!スマホ片手にとか、お友達とおしゃべりしながら「ながら」時間を単に過ごすだけでは意味がないんです。

質の高いやりとりの例

-

目を合わせて話しかける

-

子どもの呼びかけに応じて返事をする

-

指さしや身ぶりに言葉を添えて関わる

-

読み聞かせや歌、簡単な遊び

-

日常のケア(おむつ替え、食事、お風呂)を声かけの時間にする

こうした時間は、子どもの語彙力や社会性、集中力、安心感の育成に強く結びつくことが研究で示されています。

4. 父親の関わりも大切

父親の関わりは母親と少し異なるパターンを示すことがあります。研究では、母親ほど幼児期に時間が集中せず、年齢に関係なく一定の関与が続く傾向があると報告されています(Hook, 2011)。

つまり、母親の幼児期の時間投資と、父親の継続的な関わりが組み合わさることで、子どもの発達をより豊かに支える事ができるんです。

5. 忙しい毎日でもできる「小さな時間投資」

-

1分でも、抱っこしながら目を見て声をかける

-

歩きながら「きれいだね」「あっち行こうか」とできるだけ声をかける

-

お世話の時間を、簡単なやりとりの時間にする。「オムツ替えるよ~」「今日はどっちの靴下はく?」

大切なのは長さではなく、子どもの気持ちに応じて関わる“質”です。

6. 長い目で見た「心と未来への投資」

幼児期の親との関わりは、子どもの将来の学びや社会性、自己肯定感に影響します。そして、小さなうちは特に、この関わりが安心感にも繋がるんです。

忙しい日々の中でも、小さな関わりを積み重ねることが、子どもの心と脳に確かな土台をつくります。

まとめ

-

幼児期にお金より大切なのは、親自身の時間と関わりの質

-

母親は特に幼児期に多くの関わりが必要

-

父親も年齢に関係なく関わることが効果的

-

日常の“ちょっとしたやりとり”を意識するだけで十分

子どもと過ごす時間の積み重ねは、目に見えないけれど確実に、子どもの未来を育む最大の投資です。

子どもと過ごす時間が楽しくなるベビーサインの秘密がぎゅっと詰まっているのはこちら「ベビーサイン図鑑」

2025.11.26ヘックマン教授の研究に学ぶ、最強の幼児期投資とは

「幼児期への投資」は一番コスパがいい?

ーヘックマン教授の研究と、ベビーサインの意外な共通点ー

子育てって、「今のこの関わり、本当に意味あるのかな…?」と思う瞬間ありませんか?寝不足だし、時間もお金も限られているし、正直“できることだけしたい”。タイパもコスパもいいのはなんだろう?

そんなママ・パパに、ぜひ知ってほしい研究があります。

✔︎ 乳幼児期への投資は“人生で一番リターンが大きい”

アメリカのノーベル経済学者 ジェームズ・ヘックマン教授 の研究では、

0〜5歳の幼児期に教育・育ちへの働きかけをすることが、もっとも費用対効果が高い

という結果が出ています。

ヘックマン教授の研究によれば、

乳幼児期の環境づくりや関わりは、

・健康

・学び

・社会性

・将来の収入

などの “人生の土台” を大きく変えるそうです。

しかも驚くのは、投資効果の高さ。

研究では、年率13%のリターン になる可能性があると言われています。

(普通の金融投資より高い…!)

▼参考:ヘックマン教授の研究記事

https://news.uchicago.edu/story/investment-early-childhood-programs-yields-robust-returns

https://phys.org/news/2016-12-investment-early-childhood-yields-robust.html

✔︎ 幼児期の投資って何をすること?

そうか!!!じゃあ、3歳児にかけ算を教えたらいいのか?とかそういう知識を詰め込むような話ではなく、「非認知能力(自制心、集中力、社会性など)を幼児期に育むことが重要」だとヘックマン教授は指摘しています。

そこで出てくるのが「ベビーサイン」。

ベビーサインって、まだ言葉が出ない赤ちゃんが、「気持ちを手で伝える」コミュニケーション方法。

実はこれ、ヘックマン教授が指摘する“幼児期への投資”と、とても相性がいいんですよ。

ベビーサインが「コスパ抜群の幼児期投資」と言える理由

① 気持ちが通じる → 赤ちゃんも親もストレスが激減

まだ言葉が出ない時期に「おなかすいた」「もっと」「ねんね」などが伝わる。これだけで、親子のストレスはかなり減ります。

環境の質が上がる=幼児期投資としては最高。

② “非認知スキル” の土台が育つ

ヘックマン教授が特に重視しているのは、

集中力・感情コントロール・やりとりの力などの「非認知スキル」。

ベビーサインは、これらを自然に育てるコミュニケーションなんです。

③ 愛着形成がスムーズに進む

「伝わった」「わかってもらえた」

こんな安心感は、赤ちゃんの自己肯定感の源に。

④ 費用が低い、準備も簡単

特別な道具はほぼ不要。

日常の“親子の手と時間”を使うだけ。

それでいて得られる効果は長期的。

これが「コスパ最強」の理由です。

⑤ お仕事として学ぶ場合も、社会貢献につながる

(助産師・保育士・看護師・療育関係の方へ)

ヘックマン教授の研究では、幼児期支援は社会的リターンも大きいとされています。つまりベビーサインを学ぶことは、「自分のスキル向上」だけでなく「家族と社会の未来づくり」にも貢献します。

子どもに“何かしてあげたい”と思うあなたへ

ベビーサインは、

・特別な教材もいらない

・日常の中でできる

・親子時間の質が一気に上がる

そんな“やさしい投資”です。

ヘックマン教授の研究が示すように、

0〜5歳の時間は、本当に一度きりで、効果は絶大。

その大切な時期に「わかりあえる体験」を重ねることは、

赤ちゃんにとっても

ママ・パパにとっても

未来への最高のプレゼントになりますよ。

非認知能力などについても言及している書籍はこちら

2025.11.26娘とのベビーサインがくれた、育児の安心と居場所

こんにちは。ベビーサイン協会代表理事の吉中みちるです。今日は、ある講師の「ベビーサイン講師になるまでの軌跡」を紹介します。提出してくれたエッセイに基づいて書いていきますね。

「ベビーサインが通じた日」から、すべてが動き始めた

まだ言葉が出ない頃の娘と、手の動きだけで少しずつ気持ちが通じ合っていく——。あの瞬間の衝撃と喜びは、今でも鮮明に覚えています。

最初は半信半疑でした。「本当に伝わるのかな?」と。

でも、娘が一生懸命サインで気持ちを伝えようとする姿、こちらの言葉をベビーサインで返してくれる瞬間に、私は心から思ったんです。

「こんな世界があったなんて…!」

特に驚いたのは、「ありがとう」や日常のあいさつを自然にベビーサインで表現するようになったこと。

“まだ教える月齢じゃない”と思い込んでいたことも、ふだんの関わりの中でしっかり伝わっていたんですね。

この体験を通して、

「ベビーサインの楽しさと素晴らしさを、もっと多くのママやパパに届けたい」

という気持ちが、静かに、でも確実に芽生えていきました。

子育ての「居場所」があったから、今度はつくる側に

私が通っていたベビーサイン教室は、単なる“習いごと”ではありませんでした。子育ての悩みを気負わず話せる、ちょっと肩の力が抜けるような場所だったんです。

気軽に相談できる相手が身近にいなかった私にとって、

「安心して話せる居場所」 は本当に貴重で、心強い存在でした。

だからこそ、同じように孤立しがちなママたちにも、

そんな場所をつくれる側になりたい——。

その思いが、少しずつ膨らんでいきました。

さらに、私は仕事で療育支援に携わり、大学院では「言葉の発達」を研究していました。その経験から、

「視覚的なサポートがあると、言葉の発達がスムーズになる子がいる」

ということを強く実感していました。

特に、ことばの理解に時間がかかるお子さんにとって、ベビーサインは大きな助けになります。

この確信が、講師として本格的に学びたいという気持ちを後押ししてくれました。

ベビーサインは、私の“お守り”

今、娘と向き合う毎日の中で思うのは、

ベビーサインがあるだけで「大丈夫」と思える場面が増えた ということ。

言葉がまだ出ていなくても、サインを通じて気持ちが伝われば、お互いに安心できます。その積み重ねが、育児の不安をそっと軽くしてくれるんです。

ベビーサインは、私にとって小さな“お守り”のような存在。

だからこそ、この安心感やあたたかさを、

これからママ・パパになる方、子育て真っ最中の方にも届けたい。

そんな思いで、私はベビーサイン講師育成プログラムに参加することを決めました。

あなたの経験も、誰かの力になる

いかがでしたか?

もし今、

「自分の経験を活かしたい」

「子育てを応援したい」

「もっとできることがある気がする」

そんな気持ちが少しでもあるなら、

ベビーサインの講師資格を取得する学びは、きっとあなたに新しい可能性と気づきをくれるはずです。

あなたの想いは、必ず誰かの支えになります。

ベビーサインを通じて、一緒にその第一歩をつくっていきませんか?

2025.11.220歳から読み聞かせは効果あり──アイルランド研究が示す「赤ちゃんの力」

「読み聞かせって、いつから始めればいいですか?」

これ、よくいただく質問のひとつです。

私の答えはいつも同じ。

「思い立ったその日から。どんなに早くても大丈夫です」

なぜそう言い切れるのか?単純に私が絵本大好きって事もあるんですが、

赤ちゃんの脳とことばの発達に関する研究、そして20年以上ベビーサインに関わってきた現場での経験の両方にちゃんと裏づけがあります。

■ 0歳からの読み聞かせで、赤ちゃんはすでに育つ

アイルランド経済・社会研究所(ESRI)の Aisling Murray 博士らが行った研究があります。

論文:

“Does reading to infants benefit their cognitive development at 9-months-old?”

(乳児への読み聞かせは9か月児の認知発達にプラスの影響を与えるか?)

大規模な出生コホート調査「Growing Up in Ireland」のデータを用いて、

0歳の赤ちゃんに読み聞かせをしている家庭とそうでない家庭を比較したところ、

-

“問題解決能力(problem-solving)”

-

“コミュニケーション能力(communication)”

この2つの指標で、読み聞かせをしている赤ちゃんのほうが有意に高いという結果が得られました。

つまり、

ことばが出る前でも、絵本を読んでもらう経験はしっかり赤ちゃんの発達に届いているってこと!

この研究は「読み聞かせの早すぎ問題」に明確な答えをくれるように感じます。赤ちゃんはまだしゃべれない、意味もわかっていない……そんなふうに見えても、心と脳は確実に受け取っています。

■ ベビーサインの子たちは、絵本が大好きに育つ

もうひとつ、私が強くお伝えしたい理由があります。

ベビーサイン教室に通ってくれたご家庭に行ったアンケートでは、

なんと91%の子どもが「絵本が好き」と答えているのです。

ベビーサインをやっているご家庭は、

赤ちゃんが「見る」「聴く」「伝える」の力を大切にしながら、日々コミュニケーションを重ねています。そこに自然と 絵本というツールが入りやすいのだと思います。

赤ちゃんがページをめくるのをじっと見てくれたり、

お気に入りの絵にサインをしてくれたり、

「もう1回!」と【もっと】のベビーサインでお願いしてくれたり。

そうした経験が「絵本=楽しい」という気持ちに結びつき、

やがて「読むことそのものが好きな子」に育っていきます。

■ 読み聞かせは、“いつまで”続けたらいい?

私は、赤ちゃんの時期だけではなく、

文字が読めるようになってからも読み聞かせを続けてほしいと思っています。

なぜなら──

読み聞かせは「知識を伝える時間」ではなく、

親子が同じ世界を共有するコミュニケーションだから!

大きくなっても、親子で1冊の絵本を介して寄り添うことは、それ自体が温かな時間を作り出してくれます。

「ここ、おもしろいね」と感じたことをことばにしたり、

知らなかった言葉をその場で自然に吸収したり。

そんな時間は、脳の成長だけでなく、

子どもの安心感・自己肯定感にも寄り添ってくれます。

また、文字の読み始めの時期は、「読む」ことに一生懸命で、お話の世界を楽しむ余裕がありません。

だから、文字が読めるようになったから、「一人で読めるでしょ!」ではなくて、「読み聞かせ」は全く別のものって捉えて欲しいです。

とはいえ、忙しかったあの頃を思い出すと、子どもたちに十分大きくなるまで読み聞かせをしてあげられたか?というと、ちょっぴり後悔もあるんだけど・・・

■ おわりに

Aisling Murray 博士の研究が示すように、

0歳からの読み聞かせは確かな意味を持っています。

そして、ベビーサインの現場で20年以上赤ちゃんと関わってきた中で、

私は何度も実感してきました。

読み聞かせは、親子が心を通わせ、ことばの土台を育てる最強の時間だということを。

だからこそ、

生まれたてでも、

反応が薄くても、

ページを噛んじゃっても。

絵本の時間はいつだって、今日から始められます。

そして、続ければ続けるほど、親子の豊かな未来につながっていきます。

こちら、ベビーサイン図鑑にはそんな絵本の大切さも書きました。

良かったら手に取ってみてください。

最近の記事

- なぜ2歳は爆発するのか?なぜ2歳は爆発するのか?

- 「そろそろ来るかも…」イヤイヤ期に身構えるあなたへ「そろそろ来るかも…」イヤイヤ期に身構えるあなたへ

- 「指差し」だけで、本当に足りていますか?赤ちゃんは、思っている以上に“伝えたい”「指差し」だけで、本当に足りていますか?赤ちゃんは、思っている以上に“伝えたい”

- 3歳までの子育ての教科書― 脳科学者・林成之先生が伝える「育脳」3つのポイント ―3歳までの子育ての教科書― 脳科学者・林成之先生が伝える「育脳」3つのポイント ―

- 「赤ちゃんが泣いても無視する育児」は本当に正解? ──cry it outをめぐる科学と文化の話「赤ちゃんが泣いても無視する育児」は本当に正解? ──cry it outをめぐる科学と文化の話